祝! 吉田久美 名古屋大学名誉教授が 日本学士院賞受賞

研究題目

アントシアニンによる青色花色発現機構の研究

氏名

吉田久美(よしだ くみ)

現職

愛知淑徳大学食健康科学部教授、愛知工業大学工学部客員教授、名古屋大学名誉教授

授賞理由

吉田久美氏は、アントシアニンによる青色花色の色素について、有機化学及び植物生理学を融合させた研究を展開してきました。まずツユクサを用いて、その青色色素の本体が自己組織化により形成される、マグネシウムイオンを中心とする超分子金属錯体であることを示しました。次いで空色アサガオの花色が開花時に空色に変化する機構について、開花時に液胞のカリウムイオンの量が増大しpHがアルカリ性となり花が空色を示すと同時に、液胞に水が流入し花弁が開くことを明らかにしました。さらに吉田氏は、アジサイの青色色素分子がアルミニウムイオンとの金属錯体であることを解明しました。また、栽培条件によって花色が変化する現象について、色素分子を構成する分子やpHなど各要素のバランスによるものであることを示しました。以上のように、同氏は、多くの花々について青色花色の色素の精密な化学構造を解明し、発現調節機構の多様性と普遍性を明らかにしました。

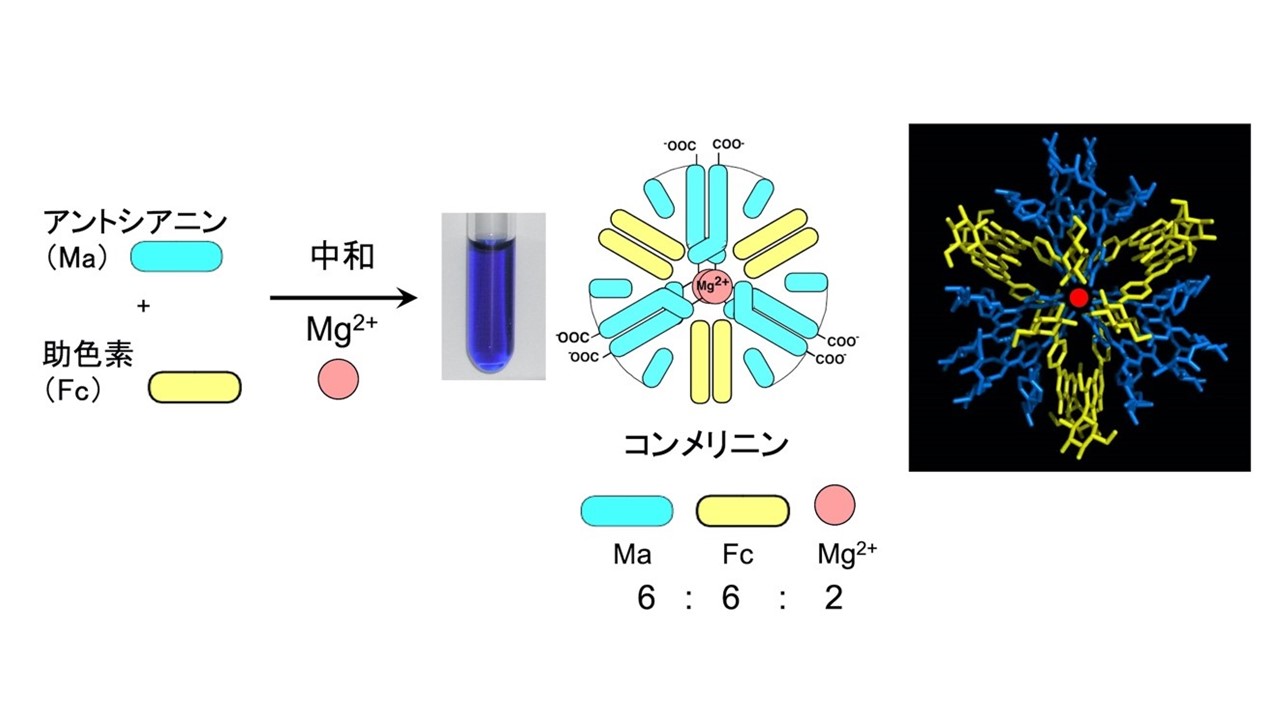

(図1)ツユクサの青色花色分子(コンメリニン)の超分子金属錯体構造:アントシアニン(Ma)と助色素(Fc)、マグネシウムイオン(Mg2+)を混合すると、6:6:2の比率で自己組織化した青色色素コンメリニンが形成される。コンメリニンの機器分析により、超分子金属錯体の構造が明らかになった。

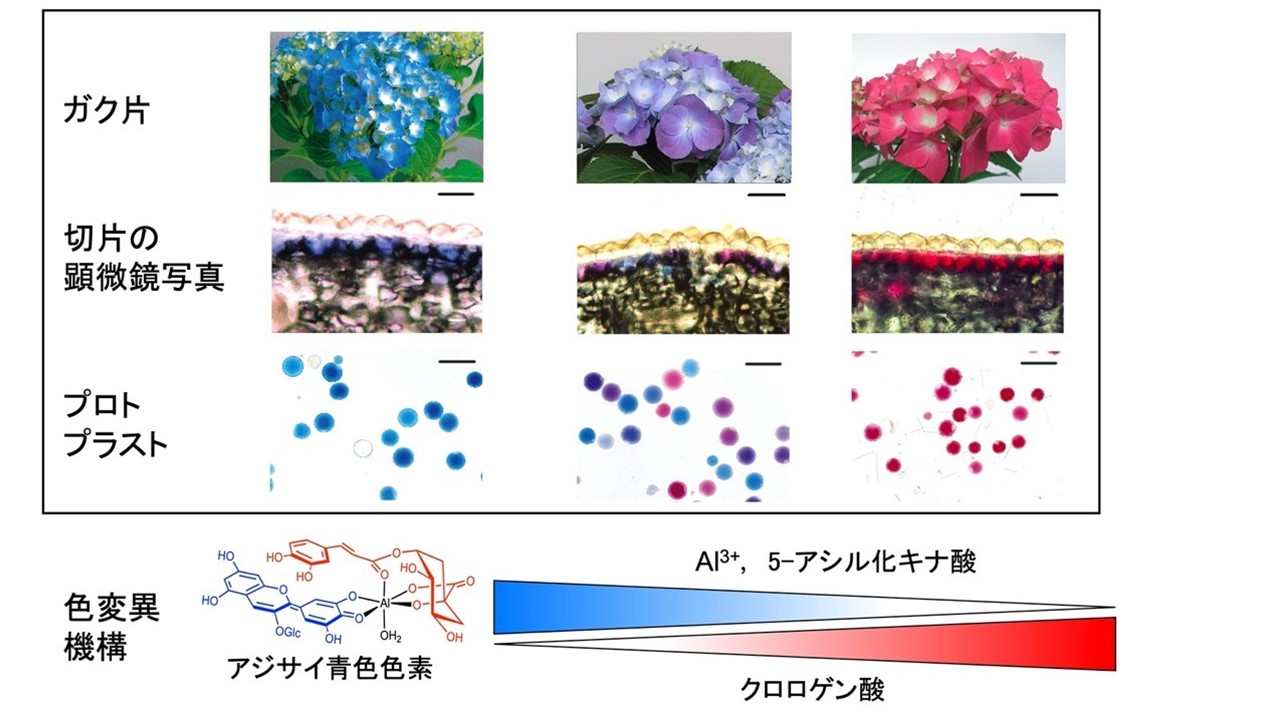

(図2)アジサイのガク片の色変異とその機構:アジサイのガク片の色は、栽培環境などで容易に変わる上、紫色アジサイは、細胞色が青、紫、赤色のモザイク状である。着色細胞の単一細胞分析により色変化の化学機構を解明した。青色色素は、アントシアニン-5-アシル化キナ酸-Al3+が1:1:1の比率でできた錯体で、細胞色が赤くなるほどAl3+と5-アシル化キナ酸が減り、クロロゲン酸が増えてアジサイ青色錯体の量が減ることがわかった。

図1

図2