ダイズの根粒形成には鉄が必要

ダイズ根粒のレグヘモグロビン形成に鉄が必要であることは古くからの常識であるが、根粒菌の着生に鉄が必要であるらしいことには目を開かされた。

BRUTUS鉄センサーおよびE3リガーゼはNSP1のモノユビキチン化によりダイズ根の根粒化を促進する

The BRUTUS iron sensor and E3 ligase facilitates soybean root nodulation by monoubiquitination of NSP1

Ziyin Ren、Ling Zhang、Haizhen Li、Mi Yang、Xuesong Wu、Runxu Hu、

Jingjing Lu、Hui Wang、Xinying Wu、Zhijuan Wang & Xia Li

nature plants https://doi.org/10.1038/s41477-024-01896-5

要旨

マメ科植物は根粒を形成し、窒素固定根粒菌を共生させるが、根粒菌が共生を確立し効率的に窒素固定を行うためには、十分な鉄分を必要とする。窒素固定根粒における鉄の機能とメカニズムはよく知られている。しかし、マメ科植物が鉄を感知し、その手がかりを根粒形成シグナル伝達経路に取り込む仕組みや鉄の役割については、依然として不明な点が多い。本論文では、十分な光と低窒素の条件下でも、鉄がなければ共生根粒は形成されないことから、鉄が根粒形成の重要なドライバーであることを示す。さらに、ダイズ根粒形成に最適な鉄と、鉄と根粒形成を統合するハブとして働く鉄センサーBRUTUS A(BTSa)を同定した。BTSaは根粒菌によって誘導され、鉄と結合して安定化する。その結果、BTSaはRINGドメインからモノユビキチン化することによって、根粒促進転写因子NSP1aを安定化し、転写活性化活性を高め、根粒シグナルを活性化する。BTSによるNSP1のモノユビキチン化は、マメ科植物において保存されており、鉄が十分な状態で根粒形成を引き起こす。BTSaは根粒菌感染と鉄の状態を統合し、共生窒素固定化に向けて宿主の反応を制御している。

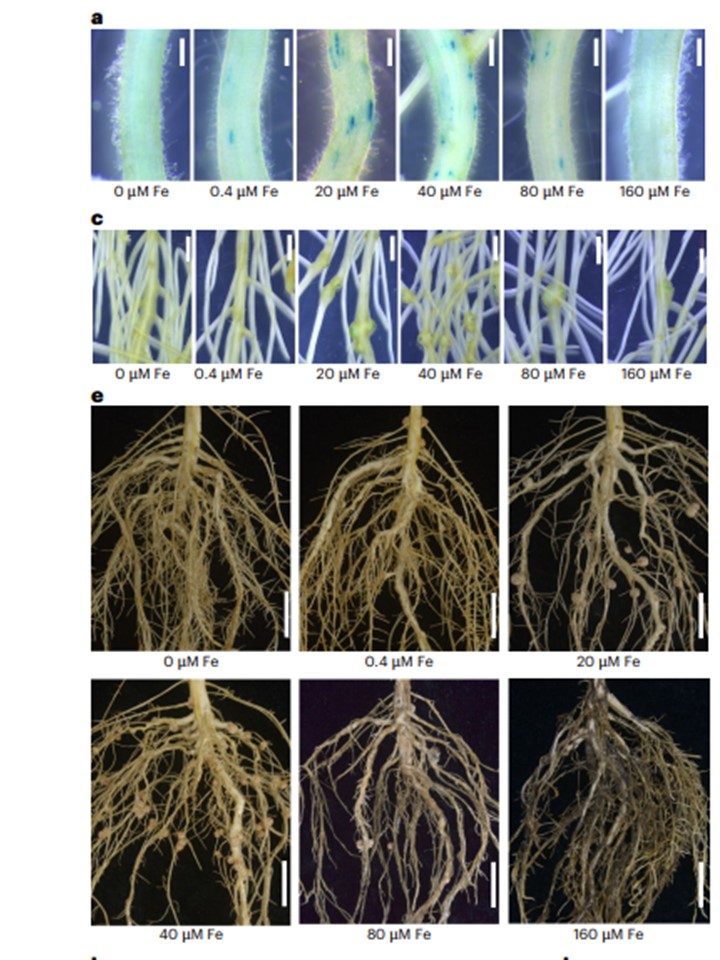

図1|ダイズの根の根粒形成は鉄レベルで決まる。(図aのみ翻訳した)

a, 水耕栽培した野生型Wm82の根におけるGUSタグ付きUSDA110根粒菌の感染糸の代表画像。スケールバー、200 µm。

c,GUSタグを持つUSDA110根粒菌を生育させたWm82の根における結節原基の代表的な画像。スケールバー、1 mm。

e,21DAIで示した鉄条件下でGUSタグを持つUSDA110根粒菌を用いたWm82の結節の代表的な画像。スケールバー、5 mm。

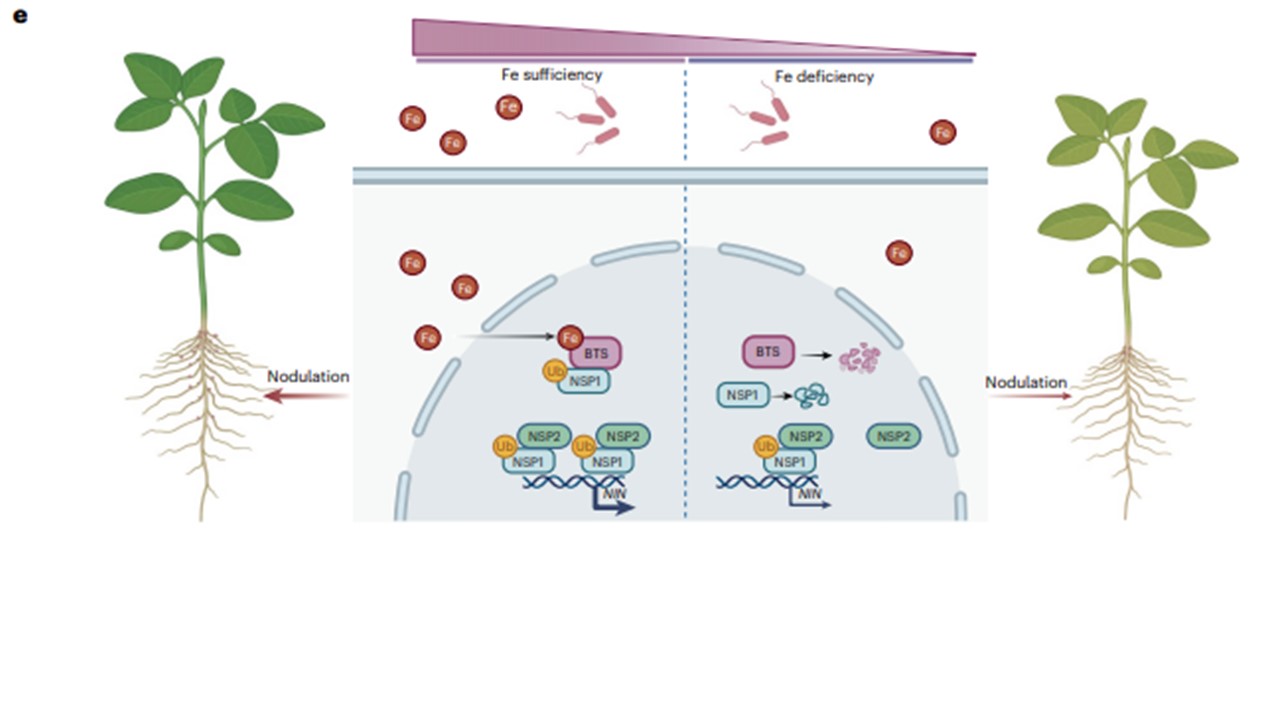

図6|BTSによるNSP1のモノユビキチン化はマメ科植物に保存されている。(図eのみ翻訳した)

e,ダイズ根粒形成における鉄-BTS-NSP1カスケードの提案モデル。鉄が十分な条件下では、BTSは鉄と結合することで安定化し、次にBTSはNSP1と相互作用して安定化し、モノユビキチン化によってNIN転写活性化活性を増強することで根粒形成を促進する。鉄欠乏下では、BTSは不安定になり、モノユビキチン化活性が低下するため、NSP1タンパク質の安定性とNSP1の転写活性化活性が低下し、その結果、NINがダウンレギュレートされ、結果として根粒が減少する。

図1

図6