イネの根における放射状のO₂損失に対するアポ可塑性バリアの形成: 低酸素および高鉄条件の影響とスベリン、グリセリンエステル、鉄プラークの役割

イネの根における放射状のO₂損失に対するアポ可塑性バリアの形成: 低酸素および高鉄条件の影響とスベリン、グリセリンエステル、鉄プラークの役割

Formation of Apoplastic Barriers to Radial O₂ Loss in Rice Roots: Effects of Low‐O₂ and High‐Fe Conditions, and the Roles of Suberin, Glycerol Esters, and Iron Plaques

Juan de la Cruz Jiménez1 | Kiran Suresh2 | Viktoria Zeisler‐Diehl2 | Takao Oi1 | Takahisa Hirakawa1 | Hirokadzu Takahashi1 | Lukas Schreiber2 | Mikio Nakazono1,3 1 Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University, Nagoya, Japan | 2 Department of Ecophysiology, Institute of Cellular and Molecular Botany, University of Bonn, Bonn, Germany | 3 UWA School of Agriculture and Environment, Faculty of Science, The University of Western Australia, Perth, Western Australia, Australia

Plant, Cell & Environment, 2024; 1–13

要旨

イネ(Oryza sativa L.)が栽培されている湛水土壌では、酸素不足と高濃度の鉄(Fe)が一般的である。我々は、淀んだ土壌や高濃度の鉄(Fe)条件下で生育することで、異なる性質や化学組成を持つ根にアポ可塑性バリアが形成されるのではないかという仮説を検証した。我々は、空気で脱酸素された停滞溶液中、または高濃度の鉄を含む通気溶液中で生育させた鉄感受性および鉄耐性のイネ遺伝子型において、無傷の根からの放射状酸素損失(ROL)、根の化学組成、および根の鉄プラークの形成を測定した。停滞条件下で生育させた植物の根はROLに対する強固なバリアを形成したが、高濃度Fe条件下で生育させたものは部分的なバリアを形成するにとどまった。酵素的に単離した漿膜/外胚葉根細胞の化学分析から、停滞条件下で生育した根は、スベリンとグリセロールエステルの量が増加していることが示された。対照的に、高鉄分条件下で生育した根は、根を覆う鉄斑の形成とともに、スベリ化の増加を示した。高鉄分条件下では、外皮のスベリ化と部分的なROLバリアの形成は、遺伝子型の鉄分耐性の影響を受けなかった。根から拡散されるO2量は、O2拡散を妨げる様々な層によって影響される。特に、スーバー化した外皮のグリセロールエステル量の増加が、ROLに対するより大きな抵抗性をもたらす。

以下図の説明

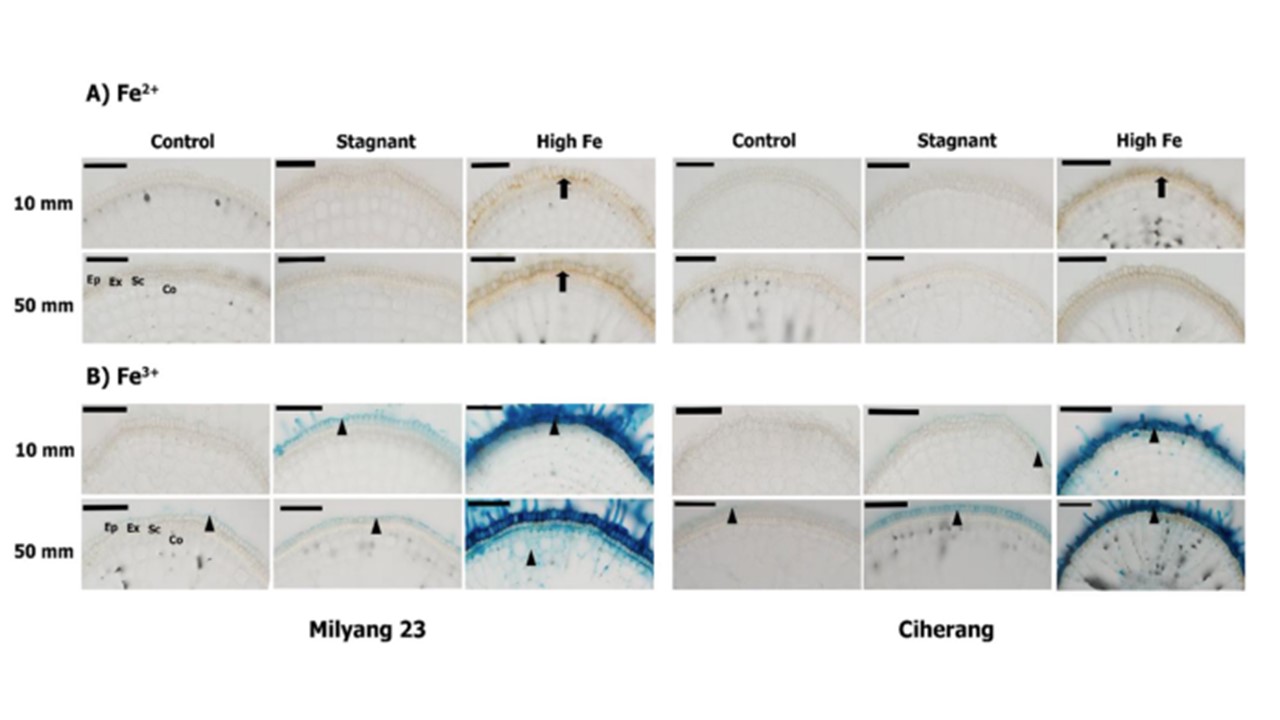

図 5|。通気栽培した対照区と、脱気した停滞溶液区、または高 Fe 含有溶液で 14 日間通期生育させた区の、Milyang 23 と cv. Ciherang)の根断面における還元鉄(A; Fe+)と酸化鉄(B; Fe+)のパターン。

採取した根の長さは同程度(約90-110 mm)であり、根の先端から10 mm後方(発育部分)および50 mm後方(成熟部分)で、その後の断面と組織化学的分析を行った。黒矢印

A)の黒矢印は還元されたFe2+の沈着を、(B)の黒矢印は酸化されたFe3+の沈着を示す。Coは皮相細胞;Epは表皮;Exは外皮;Sc、

厚壁組織。スケールバー=100μm。

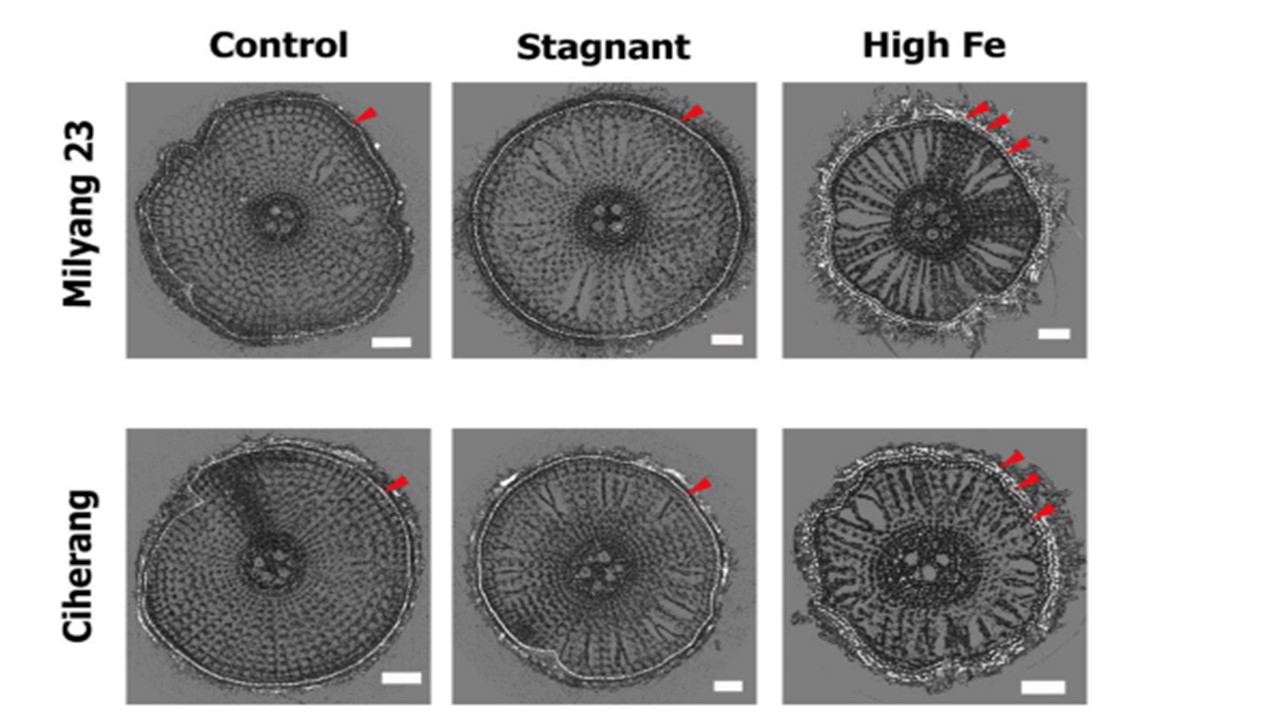

図6|14日間、高濃度Feを含む通気性対照液、脱酸素停滞液、または14日間高鉄通気性溶液中で生育させたcv Milyang 23およびcv Ciherangの根断面の2次元平面再構築。採取した根は同程度の長さ(約90-110 mm)で、根の先端から45-55 mm後方の根から10 mmの断片を切り取った。赤い矢印は、根の外側に濃厚な物質が沈着しているため、シグナル強度が高いことを示している。根の細胞層については図5を、参照のこと。スケールバー=100μm。

図5

図6