セシウム1540 Bq/kgの玄米とは!!!

福島市渡利地区から、玄米の放射性セシウム汚染ではこれまでの最高値1540ベクレル/kgが検出された。

これは驚異の数値である。これは従来の日本各地でのセシウムの水稲へ[移行係数]からは全く予想できなかったことである。これまで何度もこのWINEPブログで解説してきたのだが、この濃度は、おそらく土壌を媒介しない水耕栽培のやりかたで吸収されるセシウムの吸収効率に、匹敵すると思われる。

小生の経験では、別の目的で訪れた渡利地区では子供たちの姿が見えず、山間部の林内で10月の時点で最高6マイクロシーベルト/hrという非常に高い値を計測した。開放系である水田はもろに放射線値が高い放射性降下物をかぶったことだろう。だからもともと水田土壌の放射性セシウム濃度は高かったのだろう(この水田土壌のセシウム濃度はまだ福島県からは開示されていない)。そのうえ、この玄米を産生した水田の周辺の地形は、これまで数か所の行政地区で玄米の放射線値が500ベクレル/kg以上と高かったところの地形と類似しているのではないかと思われる。

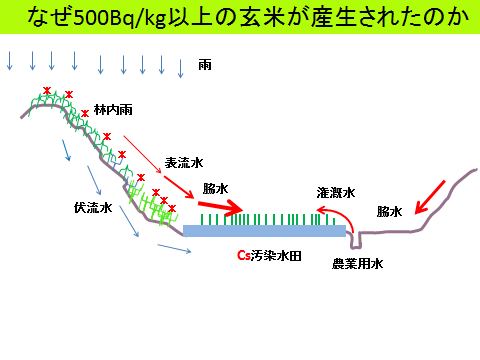

すなわち、おそらくこの農家の水田も水田の片側斜面が山地になっていて、そこから直接涌水(脇水)を導入する形での、栽培期間中の水管理がなされていたのではないだろうか。(第一図参照)

そこで、これまでWINEPブログで何回か述べてきたのだが「放射性セシウム高濃度玄米が、なぜ産生されたのか」に関する小生の仮説を、今回はわかりやすく、いささか専門的な説明になるのだが下の第一図のようにできる限りわかりやすく図示してみた。

東電福島第一原発の原発3基の水素爆発当初は、気流に乗って谷内田(やちだ)に隣接する山林の針葉樹林には主として樹冠や樹幹に放射性降下物セシウムが雨と共に吸着した。

また広葉樹では当時葉がまだついていなかったので主として樹幹と樹下の落葉や腐植に放射性降下物が吸着した。

その後、稲作が行われ、大雨の日は、これらの林内でセシウムが徐々にとけだして、土壌にしみこんで伏流水となるとともに、過剰の分は山林の表層流となって、水田に接する部分から脇水として直接水田に流れ込んだ。

水田を湛水状態にしている場合はこの放射性セシウムは直接水稲体の上根(うわね)や水に接している茎や下位葉から吸収された。セシウムは根から地上部への移行率は元素の中では極めて低い部類に属する。しかし未解明であるが、茎や下位葉からは容易に吸収されて、道管や師管に入るのではないだろうか。

小雨の日は、セシウムは土壌にしみこんで水田の側面から伏流水となり、作土層で土壌に吸着・固着されなかったセシウムは根から吸収されただろう。

特に強調したいのは、出穂期以降の種子の登熟過程では、主として根から吸収されるミネラルが、葉や茎からの転流ミネラルよりも種子の主要なミネラル成分であることが、今日の植物栄養学の知見であることである。きちんと測定した人がいないが、セシウムもその例外ではないと思われる。

したがって、稲の登熟期に水田を湛水している場合に山林の脇水から流れ込んだセシウムは稲から容易に吸収されて玄米のセシウム含量が高くなる主要な原因となったのではないだろうか。

また、こういう水田でも脇水以外に当然農業用水を併用する場合もあるだろう。その場合谷内田(やちだ)の最上流に近い水田の場合は、山林の表流水や伏流水の高濃度のセシウムが、農業用水路にももろにながれこむ。その用水を灌漑水として利用することになるので、これを使うと玄米のセシウム含量が高くなると考えられる。

このようにして、特に出穂期以降登熟期にどのような灌漑(水の駆け引き)をおこなったのかが、玄米の放射性セシウム濃度を大きく左右したとのではないだろうか。

様々な論者が土壌の粘土含量や有機物含量が影響していると述べているが、もちろんそれも要因の一つであろう。しかし、土壌に吸着される前の、いつも新鮮な放射性セシウムが流入して、稲の上根・茎・下位葉に直接接する期間がどのくらいあったのかが、最重要な観点だと思う。

それを知るためには、栽培農家からの具体的な今年のイネの栽培歴の聞き取り調査が、必須である。すでに述べたことであるが繰り返し強調したい。

第1図。 赤い星印は森林に降り注いだ

放射性セシウムを意味している。